2014年12月15日(月) 日本百名山一筆書き踏破 2

以下の前稿では、イベントの概要について触れたところだが、

日本百名山一筆書き踏破 1 (2014/12/11)

この続編として、特に印象に残った幾つかの話題について、2回に分けて取り上げることとし、本稿では、①累積標高差、および、②登山ルートについて述べる。

① 累積標高差

今回の、百名山の踏破行では、累積標高差が10万mと言われている。

ここで言う、「累積標高差」とは、文字通り、標高差の累積値のようで、筆者には、あまり聞き慣れないのだが、今回の様なアドベンチャーレースや、トレイル競技などでは、良く使われている用語のようだ。

山では、登った分だけ下りもあり、元に戻ることとなるのは当然である。通常は、そのコースの、登りの標高分だけを足し合わせた量を、累積標高差と言うようで、当該コースの、難易度の目安となるようだ。

一方、登りの和と、下りの和を、別々に言う事もあるようだ。更に、山を登る時の疲労度合いと比べれば、山を下る時は楽なものだが、運動量で見て、登り、下りの絶対値の総和を、累積標高差とする考え方もあるかもしれない。

以下に、2、3考察してみたい。

前稿で触れたように、日本百名山の選定基準では、原則、標高1500m以上となっている。

標高の高い山では、3000m以上の山が、以下の、13座である。

3776富士山、3193北岳、3190奥穂高岳、3189(3190)間ノ岳、

3180槍ケ岳、3141悪沢岳、3120赤石岳、3067御嶽山、3046塩見岳、

3032仙丈ケ岳、3026乗鞍岳、3015立山、3013聖岳

これら全てが、本州の中央部に位置しており、独立峰(富士山、御嶽山)もあるが、南アルプス、北アルプス等の連山が多い。

一方、例外的に選ばれている1500m以下の山は、以下の5座である。

877筑波山、924開聞岳、1377伊吹山、1405天城山、1499阿寒岳

他の82座は、1000m以上~3000m以下になる。

先ず、100座各々の標高の総和を、EXCELで求めて見ると、22万7615mとなる。(標高データは、日本百名山 - Wikipedia より)

この数字だが、標高は海抜であるから、各山が、海抜0mの平面上に、次々と隙間なく並んでいるとしたモデルでの計算となる。

この数字は、累積標高差10万mの、2倍以上となっている。

標高の総和から、機械的に、100名山の平均標高を求めると、単純な計算だが、

2276m

となる。

一方、累積標高差10万mを、単純に100で割ると、1座あたり、平均、1000mを登ることとなる。

この事から、言って見れば、

平均標高2276m

の山で、

標高差1000m

を登る、という計算となる。

各名山が離れて立地している場合は、麓から登ることとなるが、中部・関東地方では、連山の縦走等が多いので、そこで標高を稼いでいることから、平均的には、山頂から1000m下がった地点から登ればいい(或いは、山の麓から1000m登ればよい)とも言える。

ともあれ、自身のささやかな体験では、登山で、1000mの高度を稼ぐのは生易しいものではない。

実際には、山の麓にある登山口の標高と、そこから、山頂迄の標高差がある。次の山へ行くのに、尾根伝いに縦走する場合は、登る標高差が少ないこともある。平地や準平地の高低差もあろう。又、言う迄もないが、カヤックを使う海面は、0mである。これらをスタートからゴールまで総合したものが、累積標高差だろうか。

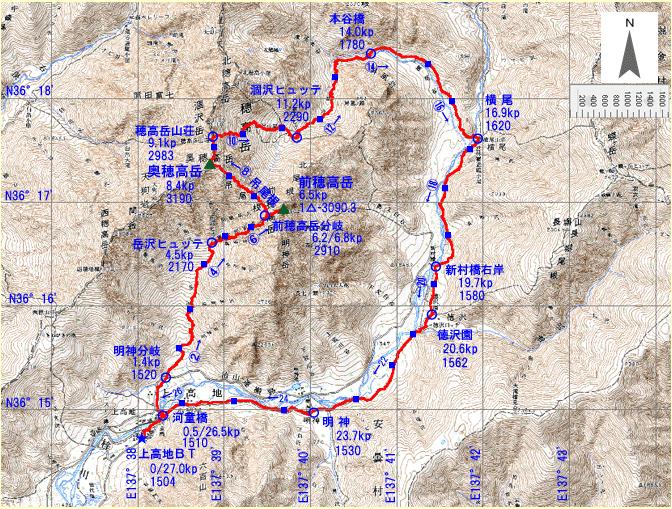

今回の、累積標高差10万mという数字が、どの様にして得られたのかは不明だが、ルート毎に、1/25000の地図を元に、細かく標高を計算したのかもしれない。 ネットのサイトにある、奥穂高岳のケースが参考になるようだ。(奥穂高岳-ルートマップ)

各々の山を、徒歩で登ったり下ったりした訳だが、最も標高差が大きかったのは、富士山だっただろうか。

富士登山は、通常は、5合目(2230m)まで車で上がり、そこから徒歩で山頂まで登るが(過去に筆者が登った時も)、この場合の標高差は、

3776-2230=1546m

となる。

YOKIが富士山に登る時の様子は見ていないが、当然、往時の登山者と同じく、全て麓(0合目)から登った訳だ。

イベントのサイトにあるルート情報や日誌情報には、この時の記録がないので確認出来ないのは、残念だが、全体のコースから見て、YOKIは、吉田口から登って、富士宮口に出たと思われる。

吉田口の登山口となる北口本宮富士浅間神社は、標高860mとあるので、ここから、山頂の剣が峰までは、

3776-860=2916m

の高度差をクリアしなければならない。

上記の、5合目からの登頂と比較すると、

2916-1546=1360m

の差となり、大変な違いである。

② 登山ルート

各山の案内書では、標準的な登山ルートと、その所用時間等が示されている訳だが、YOKIは、出来るだけ経路と所要時間を短くするため、ショートカットや、直登に近いルートを取ることが多く、ほぼ半分ぐらいの時間で登っている。

個々のケースについては、詳細は省略するが、プロとは言え、そのスタミナや足腰の強さは尋常ではない。

一方、以下のように、一日に、2峰を制覇した事も何度かある。

鷲羽岳―黒岳、黒部五郎岳―薬師岳、鹿島槍岳―五竜岳、火打山―妙義山、

蓼科山-八ヶ岳、瑞牆山―金峰山、燧岳―会津駒ケ岳、磐梯山―安達太良山、

岩手山―八幡平

これらの中で、アルプス等で尾根続きの場合は、連登しても、そんなに負担ではないのだろうが、一旦、平地に下って道路を歩き、再度登ったケースもある。

印象に残っている連登では、上記の、磐梯山から安達太良山に行く途中(?)と思うが、YOKIが、一方の山を振り返り、他方の山を指差しながら、出会った土地の人に、“今日はあそこに登って来たが、今日これから、あの山にも登るんだよ”、と言うあたり、常識では考えられない事であった。

登山道を示す赤い布の標識を途中で見失ってしまい、磁石が頼りになった時もあった。オリエンテーリングや、アドベンチャーレースでは良くある事だろうが、本人は至って平気で、無事、目的地にたどり着くあたりは、流石である。実質的には、単独行ではないとは言うもののーー。

岩木山では、登頂後に下山する途中で、落雷に見舞われ、暫し、雨に濡れながら、道路脇の笹藪に、じっと身を顰めた時は、生きた心地はしなかっただろう。 時間に追われて余裕が少ないレースの厳しさでもあろうか。

YOKIが、上高地から奥穂高岳に登る時の様子も、TVで観たが、穂高の連山を目ざして、氷河で作られたというカールを、いとも楽そうに直登していた。

本稿を書くに当たって、改めて、奥穂高岳への登山ルートを調べて、いささか驚いた。

通常、上高地の河童橋から奥穂高岳へ登るには、下図で、梓川沿いに右回りで進み、徳澤、横尾を通り、涸沢から登るようだ。 でも、YOKIは、図の左の、大幅に短い、山容が良く見える、岳沢からのルートを登ったと思われる(日誌情報による確認は出来なかった)。(前出のサイト 奥穂高岳-ルートマップ から引用)