2014年11月15日(土) 御嶽山の噴火 7 地球の火山

御嶽山の噴火をきっかけとして、これまで、当ブログに、下記記事を投稿してきた。

御嶽山の噴火 1~3 (2014/10/9~10/21)

御嶽山の噴火 4 富士山、5 阿蘇山、6 その他の火山 (2014/11/1~11/6)

地球についての「プレートテクトニクス」理論に拠れば、日本列島周辺は、複数のプレートがぶつかり合う場所になっていて、これが、日本が、世界でも有数の地震国であり、火山国である理由となっているようだ。

今回は、火山の関連について、地球全体の動きを大まかに見てみることとし、本稿をもって、一連の、御嶽山の噴火シリーズの締めくくりとしたい。

○日本列島周辺と火山

下図のように、日本列島の東日本の太平洋側には、千島海溝、日本海溝があり、伊豆小笠原海溝がある。 一方、西日本にかけては、南海トラフ、琉球海溝が繋がる。

後述する、プレートテクトニクス理論では、これらの海溝等が、日本周辺の4つのプレート、太平洋プレート、北米プレート、ユーラシアプレート、フィリピン海プレートの境界となっている、としている。

日本列島周辺の4プレート(ネット画像)

日本列島周辺の4プレート(ネット画像)

また、本州中央部では、糸魚川静岡構造線やフォッサマグナ(中央地溝帯)が横断していて、ここも、プレート境界となっている。この構造線の北の延長上の日本海には、北米プレートとユーラシアプレートとの境界線があるが、ここには、海溝は無いようだ。

最近の火山学の理論では、下図のように、地下に沈み込んだプレート、例えば、太平洋プレートの岩盤が、地球内部で溶融してマグマとなり、それが、マグマ溜まりを経て、地表に噴出するのが、火山と言われる。(気象庁|火山噴火の仕組み より)

このマグマとなる深さは、図のように、地下、100km~150km位と言われている。

日本列島の多くの火山は、下図のように、プレートの境界線(日本海溝など)とほぼ相似形で、列島の内側に並んでいる。これを火山フロント(火山前線)と呼ぶようだ。

日本列島で、このように火山が並んでいる事実は、今回、初めて知ったことである。

プレート境界線と火山フロント(赤線)

プレート境界線と火山フロント(赤線)

この火山フロントの図には、沈み込みの深さが、地下100kmと、200kmの場合について、緑色の線が示されている。図にあるように、主な火山は、深さが、100km~150km(200kmに近い火山も)位の範囲にある。 西日本・九州以南に関しても、同様の状況と言えるだろうか。(以上 防災基礎講座 災害予測編 より)

日本列島の火山群については、従来は、地域別の火山帯として、下記のように、

・千島火山帯、那須火山帯、鳥海火山帯、富士箱根伊豆火山帯、乗鞍火山帯---①

・白山火山帯、霧島火山帯 ---②

の、7つ分けて呼ばれていたが、最近は、これらの呼称をやめ、プレート理論に基づいて、

東日本火山帯:ほぼ上記①

西日本火山帯:ほぼ上記②

の、2つの火山フロントに区分されているようだ。

○プレートテクトニクス

アフリカ大陸の西岸と、南アメリカ大陸の東岸の形が似ていることは、古くから言われていたようだが、これらも包含した、ウエゲナー(独)の「大陸移動説」が、20世紀初頭に登場した当時は、誰も信じなかったようだ。

その後の、地球物理学や、諸科学の進歩で、プレートテクトニクス理論 (plate tectonics)(プレート理論)が体系づけられ、現在では、ウエゲナーの説が正しい事が、明らかになっている。(以下は プレートテクトニクス - Wikipedia より)

これによれば、下図にあるように、地球表面は、14のプレート(岩盤)で構成されているという。

地球上のプレート

地球上のプレート

この中で、主要な大プレートは、

ユーラシアプレート、太平洋プレート、北アメリカプレート、南アメリカプレート、

アフリカプレート、オーストラリアプレート、南極プレート

だろうか。

図では、アフリカ大陸と南アメリカ大陸の間にある大西洋の、中間付近の南北に亘って、海岸線の形に似た両プレートの境界線があり、ウエゲナー等の“発見”を裏付けている。

また、先述した日本列島周辺は、図にあるように、4つのプレートが、集まっている。

プレートの境界には、次のような幾つかの型

①収束型境界(Convergence) ―せばまる境界(沈み込み型、衝突型)

②発散型境界(Divergence) ―広がる境界

③トランスフォーム型境界(Transform)―ずれる境界

があるようで、①の型の境界では、先述のように、地下に沈み込んだプレートが融けてマグマが出来、火山として噴火することとなるようだが、これ以上は、立ち入らないこととしたい。

門外漢の筆者には、詳細は分らないが、現在、地球上のプレートは、地球内部のマントルの流動性から、1年で、数cm程の速度で、動いているという。

この速度(仮に 5cm/年)で単純計算すると、

1年後 0.05 m

10年後 0.5

100年後 5

1千 年後 50

1万 年後 500 0.5km

10万 年後 5000 5

となり、通常の観測では、千年程度経過しないと、変化が見えてこないようだ。

ウエゲナーが大陸移動説を発表してから、まだ、100年程(5m移動)しか経過していない!

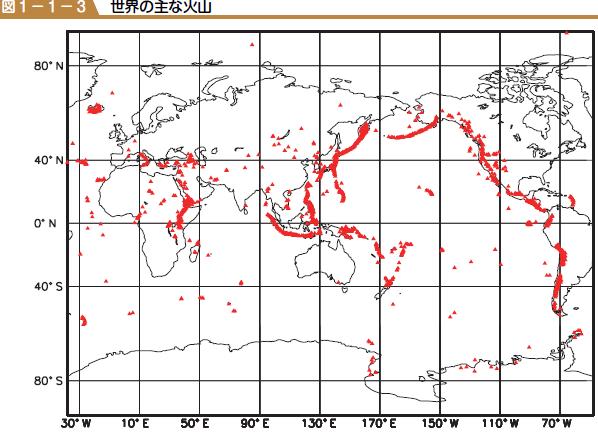

○地球上の主な火山

先述した日本列島の例のように、地球上の主な火山は、下図に示すように、プレート境界付近に位置している。その最たるものが、日本列島を含む、環太平洋火山帯であり、ここは、殆どが、沈み込み型のプレート境界のようだ。

実際の火山の分布状況があって、このことが、プレート理論が導き出される根拠の一つ(他には、地震の分布など)となっている、と言うべきだろうか。

火山活動は、基本的には、プレートの収束型境界付近で活発なのだが、ハワイ島や、イエローストーン公園や、アイスランド島等の火山は、必ずしも、そうではないようだ。これらの地域は、火山活動に関する「ホットスポット」と言われている。 下図は、世界のホットスポット(●印)と、凡その、プレート境界を示している。(ホットスポット (地学) - BIGLOBE)

○火山のホットスポットーハワイ島

最後に、ホットスポットの一つと言われる、ハワイ島の火山について触れることとしたい。 ハワイ諸島の中で最大のハワイ島は、四国の1/2(岐阜県)程の大きさで、下図のように、5つの火山で形成されていると言われている。(以下 ハワイ島 - Wikipedia 等より)

この中で、北部のコハラ山、マウナケア山、フアラライ山は、死火山/休火山で、活動はしていない。周知のように、広大なマウナケア山頂(4205m)には、日本のすばる望遠鏡を始め、各国の天文台が設置され、天体観測のメッカとなっているようだ。

残る南部の2つの火山は、活動中の活火山として超有名だ。

マウナロア山(4169m)は、20年程前(1984年)に、溶岩流が出る大きな噴火があったが、以降は休止しているという。

一方、キラウエア山(1247m)は、ここ31年間、連続して活動を続けているようで、つい先日のニュースでは、火口から出た溶岩流が、終に、人家まで辿りついたようだ。

溶岩流の速度は、かなり遅いと思われるが、その間、外気で冷え切ることなく、家を焼いてしまうと言うのは、距離は不明だが、信じられないことだ。

この2つの火山地域は、ハワイ火山国立公園として整備され、安全に、かなり近くまで行って見物出来るという。

筆者としては、怖いもの見たさも手伝って、ハワイ島の活火山は、状況が許せば、是非見物したい場所の一つではある。

下図の、ハワイ島アクティビティマップが、役に立つ日が来ることを期待したいものだ。

(ネット画像)

(ネット画像)